投稿日: 2024年1月29日 12:00 | 更新:2024年1月28日17:51

「攻めのリハビリ」で人間力の回復を目指す

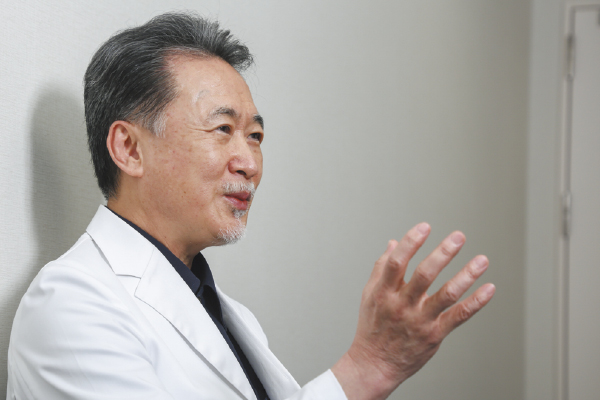

元脳神経外科医が、リハビリ界に旋風を巻き起こした。「攻めのリハビリ」とされ、脳画像を読み解き、患者のリハビリ後の姿を明確に描きだす手法で注目を集めている酒向正春医師。目的とするのは患者の人間力の回復だ。新たなリハビリ医像の確立に向けて歩みを続けている。

元脳神経外科医が、リハビリ界に旋風を巻き起こした。「攻めのリハビリ」とされ、脳画像を読み解き、患者のリハビリ後の姿を明確に描きだす手法で注目を集めている酒向正春医師。目的とするのは患者の人間力の回復だ。新たなリハビリ医像の確立に向けて歩みを続けている。

脳神経外科医からリハビリ医に転身

ねりま健育会病院(東京都練馬区)の回復期リハビリテーション病棟の廊下には、100mを優に超える真っ直ぐな廊下が伸びている。そこを車椅子で通りかかる高齢の患者一人ひとりに「調子はどう?」「痛みは?」と気軽に声をかけていく酒向正春医師。多くの患者が病室から出て、談話室に集まって会話やテレビを楽しんでいる様子に眼を細める。

「この長い廊下は病院の象徴的な存在です。患者さんが普段の生活の中で自然とリハビリができる環境になっています」

1本の廊下にもリハビリの意味を持たせる。これも酒向医師がリハビリにかける思いの一端だ。43歳で脳卒中治療を専門とする脳神経外科医からリハビリ医に転じて15年余り。野球の投手にたとえると、先発から抑えに回った形のように見えるが、本人にはそんな意識はみじんもない。

「かつては手術をして患者さんの疾患を治すことに生きがいを感じていました。でも、超高齢化社会ではむしろリハビリ医の果たす役割が大きくなっていくのではないかと思います」

脳画像から残存能力を読み解く「攻めのリハビリ」

脳卒中や大腿骨骨折などの急性期治療を終えた患者は、衰えた体のさまざまな機能を取り戻すために、すぐにリハビリを始めなければならない。そうしなければ体の機能が著しく低下する廃用症候群により、せっかく生かせる機能を失ってしまうこともあるからだ。この時期を回復期という。

だが、難しいのは患者がリハビリによって一体どれくらいの機能を取り戻せるのかという見極めだ。リハビリ医の実力が試されるポイントと言えるが、通常、医師は所見と自らの経験を頼りに方針を決めていくという。

そこでリハビリに明確な根拠を与えるために、酒向医師が取り組んでいる画期的な手法が、CTやMRIなどの脳画像の分析だ。脳卒中によって壊れたり、腫れたりしている脳の損傷部位を読み解き、残存機能がどれくらいあるのか、どのようなリハビリを行えば、どこまで回復するのかの答えを導き出す。当然、そのためには膨大な数の脳画像に目を通し、患者の回復につなげてきた実績がなくてはならない。そこで脳神経外科医として得た知見をフルに活用しているのだ。

「昔から疾患そのものはもちろんですが、患者さんその人に興味がありました。ですから疾患をどう治療するかというだけではなく、治療から5年、10年経つと患者さんの健康状態や暮らしがどのように変わっていくのかに注目していました。その蓄積が今役に立っています」

そうした画像分析をもとに患者の能力を最大限に引き出す手法が酒向医師の代名詞と言える「攻めのリハビリ」だ。

「人が脳を患う以前に限りなく近い状態で生活していくために必要な運動機能、コミュニケーション機能、思考機能を取り戻し、さまざまな感情を表現できるように戻して差し上げたいのです。目指すのは人間力の回復です」 酒向医師はリハビリを、急性期治療や手術などと同列に位置づけられる治療と考え、実践している。

ることを習慣にしている

交通事故をきっかけに医師を目指す

子どものころは裁判官や弁護士を志していたが、中学時代の恩師に、法律の判断は時に酒向少年の考えとは違うこともあると諭される。暗に酒向少年の強過ぎる正義感が法曹の世界には不向きだと言いたかったのだろう。それでも世の中のために尽くしたい気持ちは変わらず、中学1年で遭遇した交通事故と半年に及ぶ壮絶なリハビリの経験から医師の道を歩む。

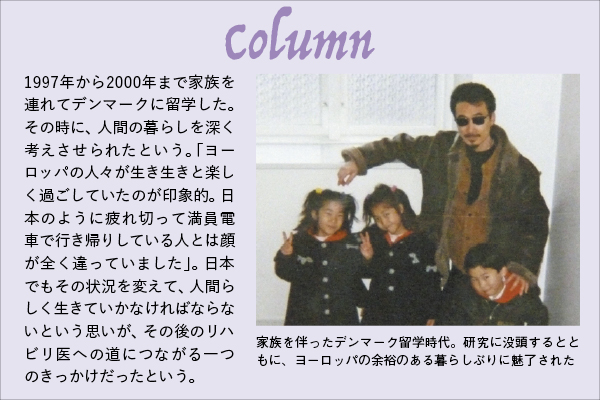

大学卒業後、念願の脳神経外科医に。故郷の愛媛からデンマーク留学を経て東京の病院へ移った。脳神経外科医として脂が乗ってきた時期、次から次へと運ばれてくる患者に向き合った。その中で次第に感じた疑問が「自分が診た患者さんたちはその後、どうなってしまうのだろう。家族の負担は」ということだった。外科医が手術を終えれば患者はリハビリ医へと引き継がれる。無事に日常生活に復帰できたのかどうか分からず、もどかしい思いが募った。

しばらくして、非常勤の初台リハビリテーション病院での経験が決定打となった。当時国内で最高峰とされたリハビリ施設。院内は明るく、スタッフもきびきびとして活気に満ちていた。ここでなら自分が目指す理想の医療ができるかもしれない。家族や周囲を説得し、リハビリ医へと転身した。

病院を中心とした街作りで患者をサポート

これまでの経験から、リハビリはチーム医療だと酒向医師は言う。そのため医師のみならずスタッフの育成にも力を入れている。

「リハビリの目的を決めたあとは、患者さんを直接支えるのは看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士たちです。そうすると医師は、そのようなスタッフたちをまとめるオーケストラの指揮者のような存在です。少しおかしな音や不協和音が聞こえてきたら、正しい方向へと修正を入れるのが、医師の役目なのです」

現在は治療の傍ら、病院を中心とした街作りを推進する「健康医療福祉都市構想」を各地に展開するプロジェクトも進行中だ。

「病院というのはいわば温室状態。ようやく帰宅できても家にこもってしまっては元の木阿弥です。大事なのは治療後に、どう社会や地域に貢献していけるかだと考えています。それは生きがいに通じます。その仕組みを作って、再び社会参加が可能になるようサポートしていきたいです」

※『つらい痛みを名医が解決! 骨 関節 リハビリの頼れる病院2021』(2021年1月発行)から転載

※【ARCHIVE】とは、好評を博した過去の書籍記事を配信するものです

※【ARCHIVE】とは、好評を博した過去の書籍記事を配信するものです

【関連情報】