投稿日: 2024年3月7日 12:00 | 更新:2024年3月6日14:25

がんとの闘病の末に患者さんが亡くなると、遺族は深い悲しみに襲われる。それでも8割はいずれ死別を受け入れ、悲しみも癒されていくが、「悲嘆」の度合いがあまりにも強く、日常生活に長く支障が出てしまうケースもある。そうした方に寄り添う診療を続けている、国立がん研究センター 中央病院 精神腫瘍科長の松岡弘道医師に、遺族ケアの現状を伺った。

精神腫瘍医とは何か?サイコオンコロジーとは?

松岡弘道医師は、がん治療の中核施設、国立がん研究センター中央病院(以下、がんセンター)の精神腫瘍科で、精神腫瘍医として家族ケア・遺族ケアに取り組んでいる。「精神腫瘍医」とは耳慣れない言葉だが、「心」と「がん」の相互の影響を研究する「サイコオンコロジー=精神腫瘍学」という分野が1980年代に立ち上がり、この立場から診療にあたる医師を指す。

また、松岡医師は「日本サイコオンコロジー学会」の理事も務めている。学会では「登録精神腫瘍医」の制度を制定。主に精神科医や心療内科医が、がんに特化したトレーニングを経て登録医となり、遺族ケアに臨んでいる。

「遺族の約3分の1は体調を崩すことから『遺族は第二の患者』ともいわれ、半年以上にわたって悲嘆が続く場合は『遷延性悲嘆症』と診断されます。2022年3月には世界保健機関(WHO)の『国際疾病分類(ICD-11)』に「PGD(Prolonged Grief Disorder)」の診断名で追加され、世界的に認知が進んでいます」(松岡医師)

ところが日本は諸外国に比べても遅れており、精神腫瘍医も現在、全国で百数十人ほど。家族・遺族ケアを担う医療機関は50強というのが現状だ。

「遺族ケアは急務で、遺族11万人を対象とした、がんセンターの調査では、死別から1~2年後でも、約20%にうつ、30%に悲嘆の症状がみられました。『死別後に病院でのケアを受けようと思ったか』という質問には『思わなかった』の回答が75%で、必ずしも全てに医療の介入が必要なわけではありません。しかし、『受けたいと思った』25%も、国民全体で考えれば膨大な人数です。現状ではそのうち実際に受けた人は3分の1。3分の2は、医療が必要な状況なのにケアを受けられなかったわけです」

遺族ケア自体の認知度が低いために受けなかった可能性があるのも問題だ。この現状を打破すべく、2022年には松岡医師がまとめ役となり日本初の『遺族ケアガイドライン2022年版』(金原出版)を出版。反響は大きく、次の版へ向けた改訂作業にも入っている。

「ただし、遺族の悲嘆に関する研究は、他の身体疾患も含めた形のものがほとんどで、がんでの死別に特化したエビデンスはまだ非常に少ないのです。まず研究から進める必要があるのが現状です」

遺族ケアの現場で重視される基本的な回復のプロセス

がんによる死別は、突然訪れることもあれば、長い闘病生活の末に、ということもある。いずれにしても、患者の家族には「最善を期待しつつ最悪に備える」という姿勢が大切になる。生前に家族ケアが行われていれば、死別後も遺族ケアへと無理なく移行できるため、包括的なケアの実施が望ましい。

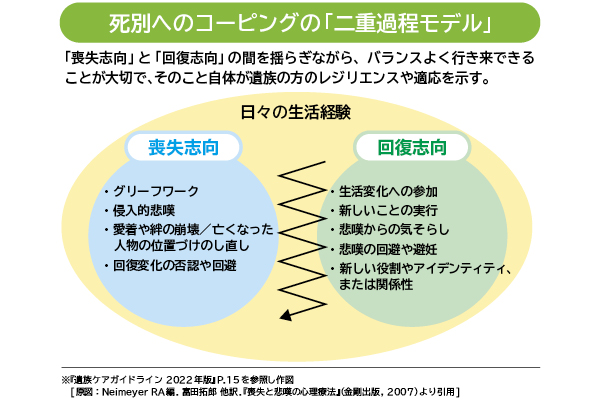

遺族ケアの現場では、遺族の悲嘆からの回復について「二重過程モデル」が重視されている。悲しみに向かう「喪失志向」と、仕事や日常の物事をこなしていく「回復志向」との間を、遺族がしっかり“揺れ動く”ことが重要、というものだ。

「回復志向にあれば一見大丈夫のようですが、しっかり悲しむ喪失志向のプロセスも経ないと、死別直後の法事などで多忙な状態が落ち着いた後、急激に強い悲嘆に陥ることもあります。また、表面的には悲嘆がなくても、『仮面性悲嘆症(Masked Grief)』として、心身症など体に負担が現れるケースもあります。片方の志向への偏りが、結果的に悲嘆の長期化につながってしまうのです」

そうした偏りを防ぐために、故人のエピソードを語る、アルバムを見る、想像上の会話をする、場合によっては泣いてもらうなどの「暴露療法(エクスポージャー療法)」を行っていく。

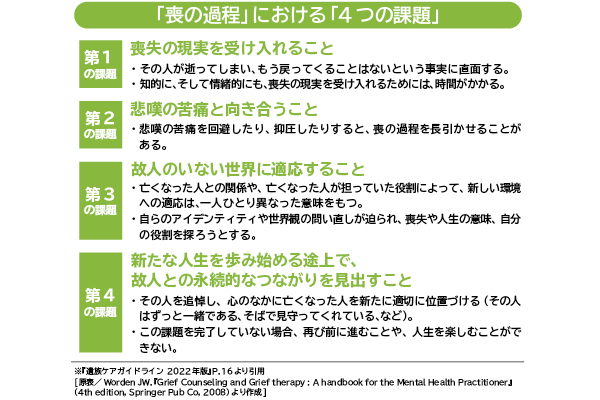

また、遺族が4段階の悲嘆のプロセス(喪の過程)を辿るとする「4つの課題」モデルも重視されている。第1の課題は「喪失という現実の受容」で、故人の死という事実に直面すること。第2に「悲嘆の苦痛との対峙」。これらの段階で、必要以上に苦痛を回避・抑圧すると、喪の過程を長引かせかねない。第3は「故人のいない世界への適応」、第4は「新たな人生を歩み始める途上で、故人との “永続的なつながり ”を見出すこと」。最終的に “故人が天から見守ってくれている ”というような絆の感覚が、遺族自身のなかに形作られることが重要だ。

一方、「あの時にモルヒネを使ったから」など、治療の選択の誤りで故人が亡くなったと後悔の念を抱く遺族も多い。

「そうした場合は、がん治療の詳細な知識を持った精神腫瘍医が、治療の正当性や遺族に責任はないことの説明を丁寧に行います。そうすることで、1回の診療で悲嘆が落ち着くことも多いです」

治療過程での注意点と遺族ケアの今後の課題

治療過程での「役に立たない援助」も要注意だ。遺族の8割は友人などのアドバイスを望んでいない。うつへの接し方と同様、周囲は口出しせず「傾聴」に努めるべきだ。対して、当事者の遺族同士が話し合う、「ピアサポート」は非常に有効なケアとなる。一方、うつと悲嘆の明確な違いも知っておくべきだろう。

「同じように“死にたい”という気持ちや、喪失感、罪悪感などの症状があっても、うつはそれらが生活全般でみられるのに対し、悲嘆では “あの人のもとに行きたいから死にたい ”など、故人に関することに限定して現れます。そのため、悲嘆には抗うつ剤のような薬物療法は用いず、暴露療法や認知行動療法など、多様な手法によって治療を進めていきます」

他にも、強い悲嘆が故人の誕生日や月命日などに起こる「記念日反応」や、一周忌に起こる「一周忌症候群」など注意すべきケースはあるが、精神腫瘍科の遺族ケア受診者は、早さは違えど、診療を重ねれば着実に快方へ向かっていくという。

やはり最大の問題は、精神腫瘍医はもちろん、家族・遺族ケアの知識のある心療内科医・精神科医が現状では圧倒的に少ないこと。気軽に診療を受けてほしいと願いつつも、がんセンターの精神腫瘍科では4人の医師で年間2千人以上を診る人手不足の状況にある。全国を見ても、まだ登録精神腫瘍医ゼロの県も多い。松岡医師は今後の課題も語ってくれた。

「精神腫瘍医の在籍が拠点病院の要件となれば状況は変わるでしょうし、在宅医療の医師の援助や、遠隔診療も活用できるはず。そうした動きにつながるよう、まずは遺族ケアの認知度を高めたいですね」

※『名医のいる病院2024がん治療編』(2023年12月発行)から転載

【関連情報】